February 13, 2020

In einem langen Gespräch mit einer Freundin aus Kolumbien, vielschichtig, gedanken-, und gefühlvoll, erklärte sie mir ein kolumbianisches Sprichwort: Wir erzählen Geschichten so, wie die Hühner nach Maiskörnern picken: Hier ein Korn, da ein Korn, dort das nächste Korn. Da ein übersehenes Korn. Wo war nochmal das Nächste? Es ist der Wunsch, alles Gedankenfutter im Blick zu behalten, während man augenblicklich auf das eine Körnchen fokussiert ist und assoziationsübermütig schon das nächste picken oder zu einem vorher anvisierten zurückkehren möchte. Es ist gleichzeitig progressiv und regressiv, greift ineinander, bedingt sich und der aufgeregte Lauf des Huhns wird allmählich doch zu einem roten Faden.

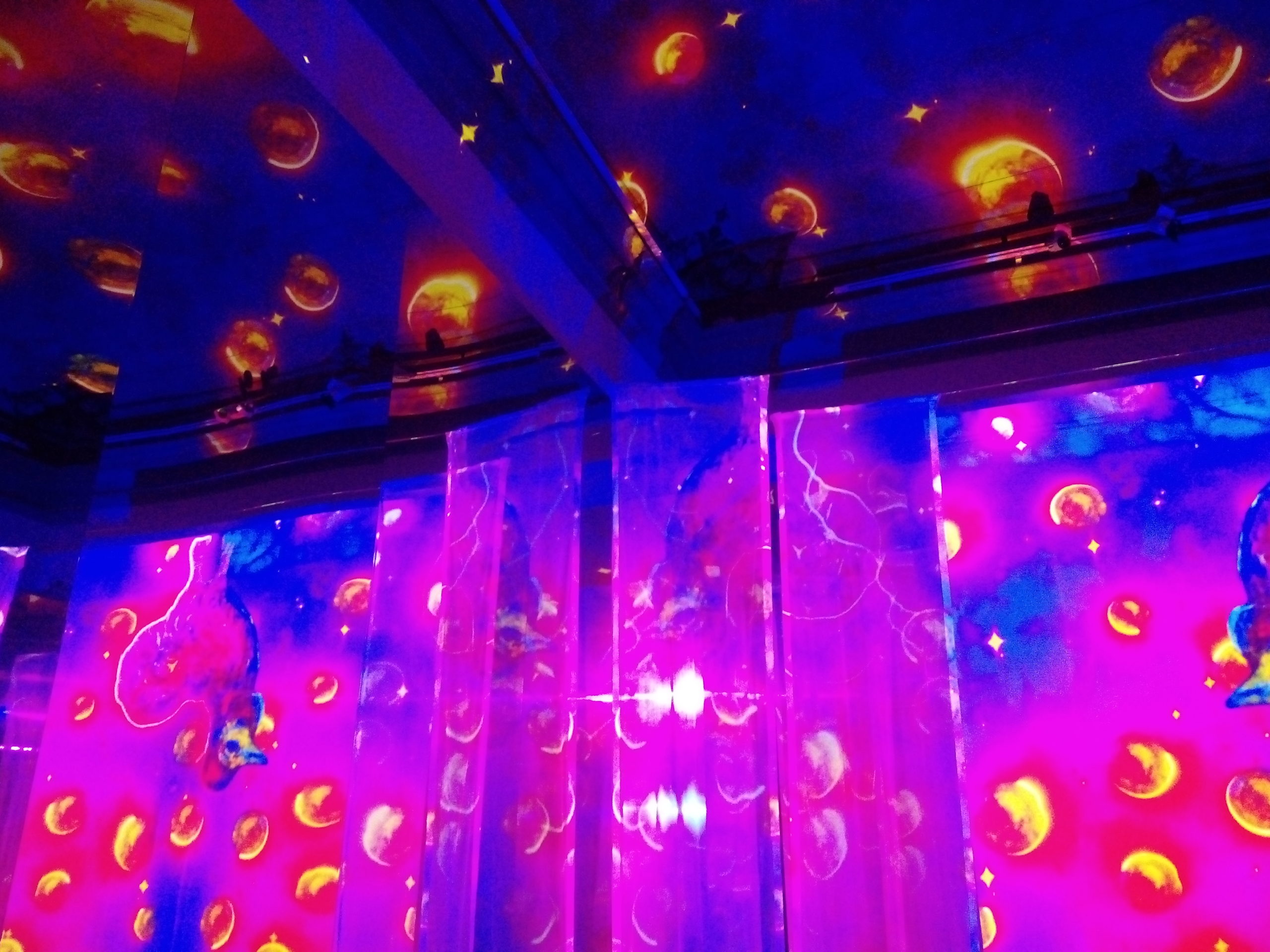

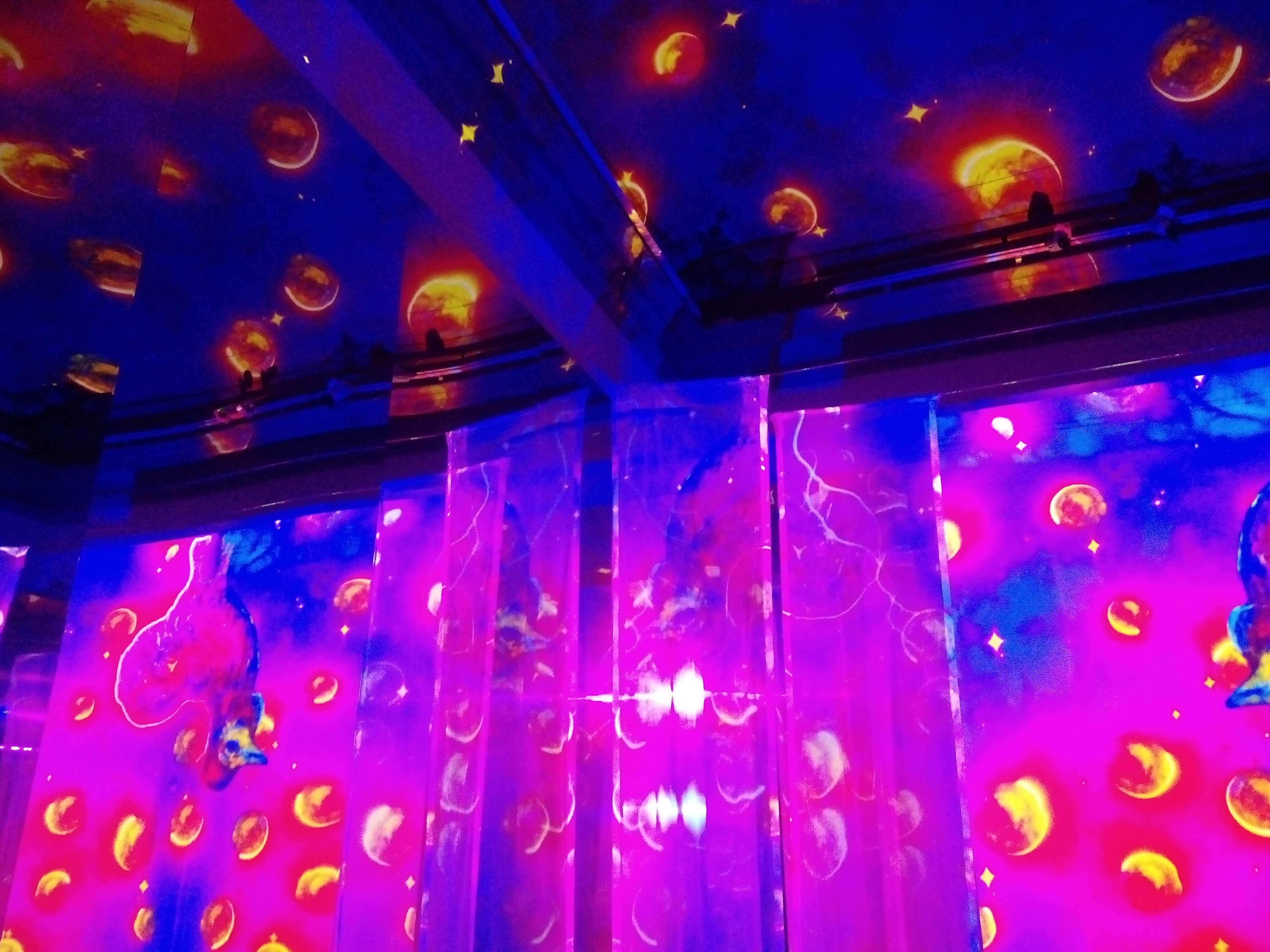

Wer genau hinschaut, sieht die Hühner und den Mais. Eine Installation von Werken Marc Chagalls, gesehen in der Ausstellung Sogno e Magia im Oktober 2019 in Bologna

„Alles, was nicht narrativ strukturiert wird, geht dem Gedächtnis verloren“, hat einmal Jerome Bruner, ein Vertreter der Kognitiven Lerntheorie geschrieben, und in diesem Sinne versuche ich mich nach längerer Abstinenz am Körner- und Rosinenpicken…

Es ist ein bisschen so wie mit der Geschichte von dem Mann, der die Hälfte seines Lebens als armer Bauer lebt und die andere Hälfte schlafend und träumend als König verbringt. Jeden Tag bestellt er in Lumpen das Feld, jede Nacht sitzt er mit goldener Krone auf seinem gepolsterten Thron, gewährt Audienzen, gibt Bälle, genießt Gänse- und Fasanenbraten und schenkt sich reinen Wein ein. 50/50, 24/7, 12 Stunden das eine, 12 Stunden das andere. Was ist dann schon der Traum, was noch die Realität, was wahr, was nicht, und wer wagt das entscheidende Urteil darüber?

Luftschloss oder wahrgewordener Traum am Stiel? Die Wahrheit liegt im Auge des Betrachters, sagte schon Scar bei König der Löwen.

Es gibt da jemanden, den ich treffe, einmal pro Woche ungefähr, in Person. In der Zwischenzeit unterhalte ich mich sicherlich immer mindestens siebenundzwanzig Mal an unterschiedlichen Orten, zu unterschiedlichen Zeiten mit ihm, in meiner Vorstellung, in meiner Erinnerung, in einer alternativen Realität, im dämmrigen Zwischenraum zwischen Wachen und Schlafen, selbst im Schlaf. Ich zähle Wörter statt Schäfchen, statt in Herden springen sie in Mono- und Dialogen beschwingt über Weidezäune, hinterlassen kleine Wollfetzen, eine Textur, die mein roter Realitätsfaden wird. All das passiert, aber nur für mich, aber es passiert, und es konstituiert unser beider Verhältnis, wenigstens meine Idee davon, und wie ich mich sehe, ihn sehe, mich positioniere, ihn verorte, was ich fühle und wie ich davon ausgehend handle.

Nochmal Chagall, selbe Ausstellung, genau das wollte ich sagen.

Das passiert auch meiner Oma, wenn sie wieder ihren leeren Blick bekommt, sich nicht mehr an unseren Gesprächen beteiligt, nur noch wenig Platz einnimmt, uns entwischt. Sie entwischt tendenziell immer mehr, wenn auch nicht linear ansteigend, sondern je nach Tagesform mit Ausreißern nach oben oder unten oder in das kleine nahegelegene Städtchen zum Einkaufen oder in die 40er-, 50er- und 60er-Jahre. Es passiert, sie interagiert mit diesen Welten, die Dinge nehmen ihren Lauf, Oma verhält sich zu ihnen, ordnet ein, sortiert aus, räumt auf, öffnet Türen ihrer Erinnerung, verschließt im Gegenzug die Türen ihrer Zimmer und Schränke, verriegelt Truhen, versteckt Geld, gute Westschokolade, Klopapier, lässt Gefühle zu und Dampf ab.

Das könnte eine ihrer Türen sein. Steht so aber am Landwehrkanal in Berlin.

Sie kennt die Täter, sie hat sie gehört, mit ihnen gesprochen, Zwiesprache gehalten, Spuren gesichert. Sie sind Wölfe in Schafspelzen, sie – das sind wir, während Oma abwesend guckt und nicht mehr blinzelt, sich ihre Haltung und Mimik verändern und versteifen, so wie wir uns versteifen, aus Angst, gleich aufzufliegen für nichts. Für Schokolade, die wir nicht gegessen haben, für Schlüssel, die wir nicht angerührt oder abgezogen haben, für Geld, das wir nicht genommen und Hosenanzüge, die wir nie im Leben gekauft haben können und wollen. Und doch ist es passiert.

Das ist eine Wahrheit, das ist eine Realität, es ist gefühlt und empfunden wie auch der König ein Bauer sein kann und umgekehrt und wie auch ich Situationen und Gespräche fingiere und sie deshalb auch da sind, sobald ich über sie nachdenke oder schreibe. Alles, was nicht narrativ strukturiert ist, geht dem Gedächtnis verloren. Oma will die Körner ihres Lebens picken, mal gibt es zu viele, mal zu wenige, mal liegen alle verheißungsvoll vor ihr und sie pickt doppelt und dreifach drauflos, und dann pickt sie doppelt und dreifach drauflos, ja, so fühlt sich das an, immer wenn sie doppelt und dreifach drauflos pickt. Wir nennen es liebevoll „Looping-Geschichten“. Das passiert immer dann, wenn sie doppelt und dreifach drauflos pickt, eh man sich’s versieht, und im Hühnerstall Motorrad fährt, nur um das noch einmal kurz demonstriert zu haben, wie schnell das geht und man schon wieder im nächsten Looping steckt, wo doppelt und dreifach gepickt wird. Und ein andermal füllt sie eben Leerstellen, indem sie im Sand schabt und Staub aufwirbelt und Körner sieht, wo keine sind. Und da kommt der Wolf ins Spiel. Die existentielle Bedrohung. Wir. Mit unserer Realität, die eine andere ist. Das ist manchmal schwer, manchmal komisch, zuweilen lustig, paradox, oft zum Heulen; man kann es nur mit Humor und auf die leichte Schulter nehmen und einen kühlen Kopf bewahren, die unversöhnlichen Wahrnehmungen anerkennen, Widersprüche aushalten und „sich auf die Unabschließbarkeit des Sinnbildungsprozesses einlassen“.

Fenster aus und in einer vielschichtigen Welt, die jeder anders sieht. So habe ich das gesehen im Museum DASMAXIMUM in Traunreut 2018, im Hintergrund eine Lichtinstallation von Dan Flavin

Der letzte Punkt ist einer der elf Aspekte literarischen Lernens von Kaspar H. Spinner[1] und eigentlich auf schulische Literaturerfahrungen bezogen. Ich finde die Formulierung aber auch für unseren Kontext sehr passend: Nichts ist stabil, jeder Tag mit Oma ist aufregend und neu und jede Wolke sieht so aus wie du oder wie ich oder wie du. Das wiederum ist ein Spontanohrwurm der Höchsten Eisenbahn und nun ist es auch höchste Eisenbahn, die Maiskörner für heute ruhen zu lassen, mir meine Krone für die Nacht aufzusetzen, noch ein kleines Gespräch mit dem netten Herren zu führen, der mich letztens in meinen vier Wänden besucht hat, und mit dem Blick gen Mond und Himmelszelt meiner Oma Gute Nacht zu sagen: Heidschi bumbeidschi, liebe Oma.

…morgen ist auch wieder ein Tag.

[1] Kaspar Spinner (2006): Literarisches Lernen. In: Praxis Deutsch 200, S. 6–16.

Dozentin und Schreibtrainerin in Berlin

Wissenschaftliches und kreatives Schreiben, (Hochschul-)Didaktik

Deutsch als Fremdsprache