February 26, 2020

Da wusste wohl jemand, dass ich irgendwann aus der S-Bahn-Station um die Ecke biegen und meine kosmopolitische Tarnung auffliegen würde.

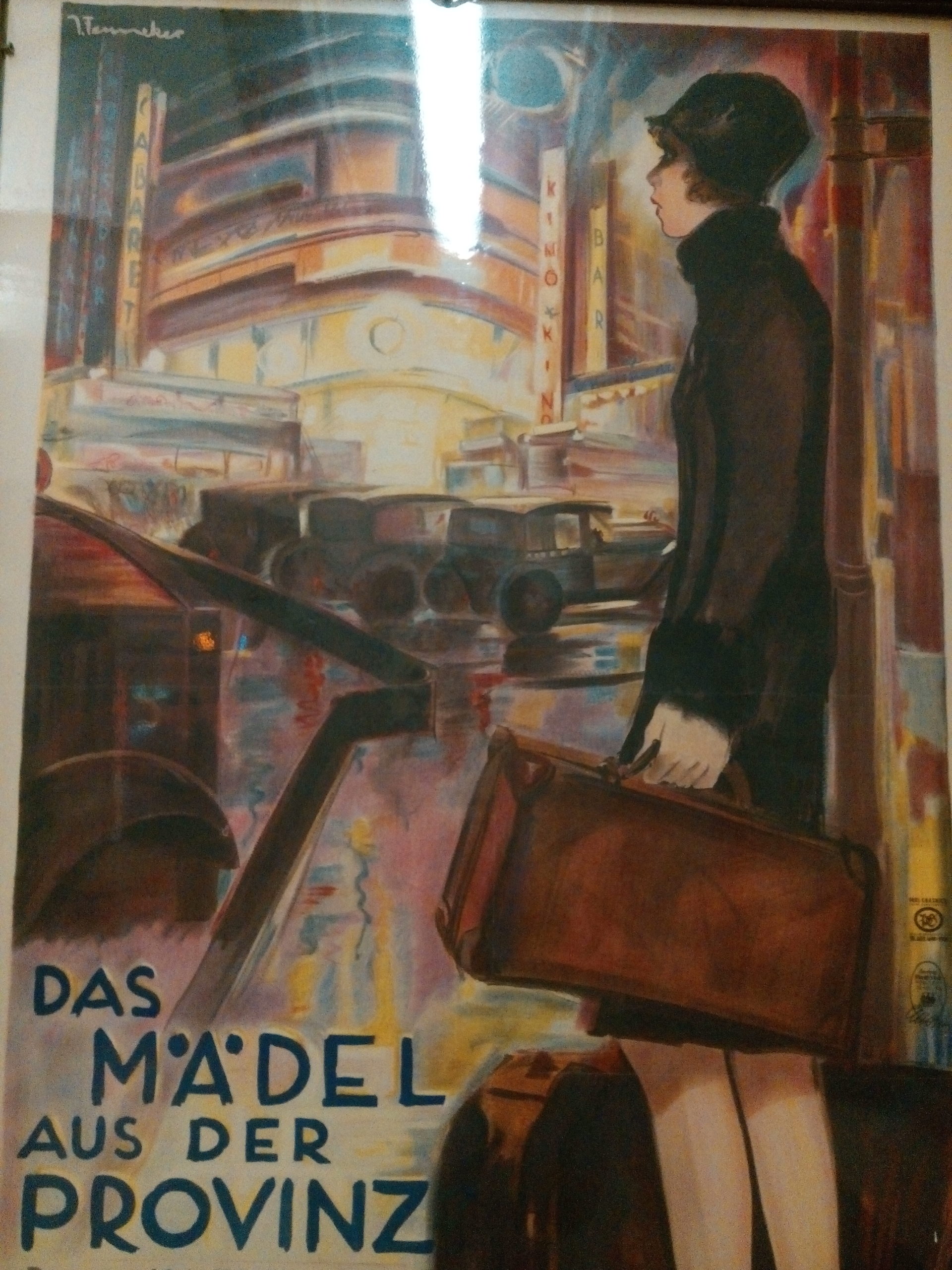

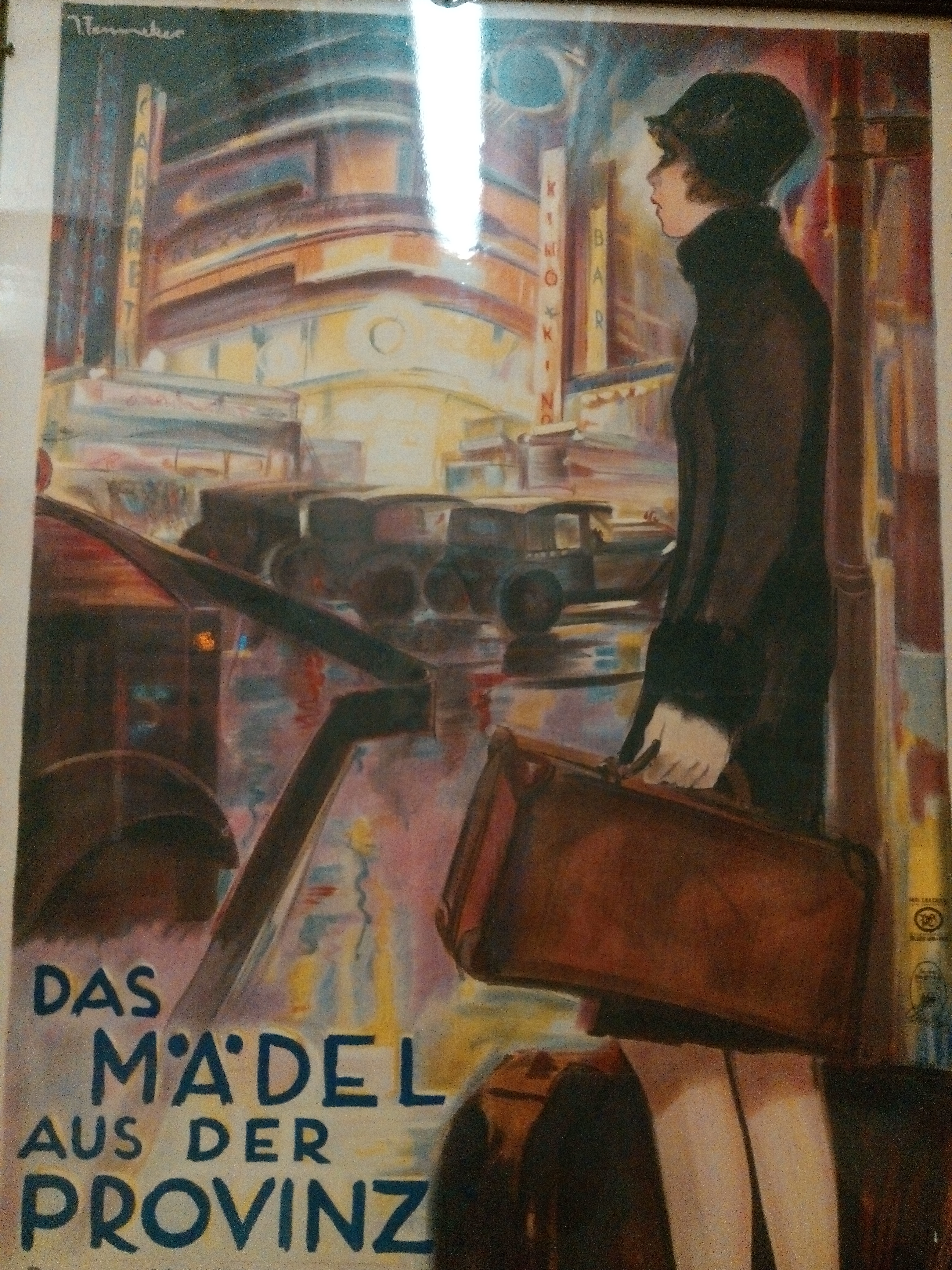

Das Mädel aus der Provinz, das wollte ich nie sein, dem wollte ich immer entkommen. Ich träumte mich nach Berlin, in die große Stadt, über die Erich Kästner schrieb und Alfred Döblin und von der meine Oma oft erzählte, die Stadt, aus der die Musik meiner Jugendjahre stammte oder die darin besungen wurde. Die Stadt, die die Protagonistin einer meiner ersten Kurzgeschichten war. Berlin als ferner Sehnsuchtsort, wo Glück und Schmerz dicht beienander lagen. Ich hatte die Atmosphäre von Alfred Wolfensteins Gedicht „Städter“ in die Geschichte eingewoben, wie es in der Klausuraufgabe stand. Das war nicht schwer, denn ich kannte die Stadt, trug einen S- und U-Bahn-Plan in meiner Westentasche, dicht an meinem Herzen, das in dieser Zeit übervoll und -mütig war und das ich jemandem von dort angehängt hatte. Ich wünschte mir Abenteuer und Anonymität, Größe und Unbegrenztheit im Gedränge einer Metropole.

Ick kiek: Schau mir in die Augen, Kleines.

Unter meiner Geschichte stand dann in Rot: „Sie sind der Aufgabenstellung in vollem Umfang gerecht geworden.“ Eine sehr nüchterne Diagnose für eine aus heutiger Sicht pathetische und von jugendlicher Dramatik überquillende Geschichte. Ick kieke, staune, wundre mir. Vor einer Woche ist es dreizehn Jahre her. Aber war immerhin 15 Punkte wert.

Gestern habe ich mich mit meiner Freundin getroffen, die in der Oberstufe vor derselben Schulaufgabe im selben Klassenraum saß. Im selben Bus, morgens und nachmittags, im selben Boot, 18 Jahre lang. In einer Zeit, da wir noch nicht wussten, wie sich das wahre, selbstbestimmte Leben – schon greifbar nah – dann realerweise anfühlen würde. Gestern haben wir also ein Video gedreht, sind in kaltem Regen aus dem S-Bahnhof-Gebäude auf die Straße getreten, auf nassen Wiesen und Schotterwegen gelaufen und Säulengänge entlang gewandelt. Die Aufgabe: Einblicke gewähren, Werde-Gänge nachzeichnen und zeigen, was so alles aus einem Mädel aus der Provinz werden kann. Das Problem: Zwölf Jahre in einer Minute erzählen. Zwölf Jahren einen roten Faden aus den Fingern und an den Haaren herbeiziehen. Einen Werde-Gang linear zähmen und glatt kämmen; dabei glich er eher einem Hürden-, dann wieder einem Ausdauerlauf, voller Weggabelungen („1, 2 oder 3, letzte Chance – vorbei. Und ob ihr wirklich richtig steht, seht ihr, wenn das Licht angeht“), Schleichwegen hier und da, ausgefransten Trampelpfaden mancherorts, Steigungen und Schluchten und verwinkelten Labyrinthen.

Ick staun: Ein Teil des Weges führte mich auch durch die gezähmten Gartenanlagen Veronas…

Der Videodreh fühlte sich dadurch ein bisschen an wie: „Mein Haus, mein Auto, mein Kind, mein Hund“, nur eben auf bisherige Bildungserfolge statt auf vermeintliche Besitztümer bezogen (kulturelles Kapital lässt grüßen, Bourdieu beschäftigt mich auch gerade). In seinem Buch „Resonanz“ beschreibt der Jenaer Soziologe Hartmut Rosa auf den ersten Seiten die Mechanismen unserer heutigen Gesellschaft so: Gesundheit, Geld, Gemeinschaft, Bildung und Anerkennung würden gemeinhin als die wichtigsten Ressourcen für ein gelingendes Leben gelten. Doch: Eine gute Ressourcenausstattung garantiert nicht per se, dass unser Leben gelingt und wir glücklich sind.[1] Dieser entscheidende Unterschied wird gesellschaftlich aber nicht weiter beachtet und einfach unter den handgeknüpften Perserteppich in der Eigentumswohnung gekehrt.

Ick wunder mir: Wie nur, wie lässt sich ein wohliges Leben leben? Zumindest Sie werden es doch wohl leben, Familie Wohlleben?

Meine Ressourcenausstattung: Nackte Fakten, die lose aneinandergereiht keineswegs abbilden können, wie ein Lebenslauf sich tatsächlich Bahn bricht. Wie ich eigentlich hierhin gekommen bin, welche Verflechtungen und Verwicklungen, welche Verheißungen und Verfehlungen, welche freien Willensentscheidungen, sofern es sie denn gibt, dahinterstecken. Ob ich vielleicht einmal Blumen pflückend vom Weg abgekommen bin wie Rotkäppchen und ob ich, wenn dem so war, in dieser selbstgefälligen Beschäftigung wenigstens aufgeblüht bin.

Ick stehe da und kieke: Handverlesene bunte Beute aus Bologna.

Schön wäre es, wenn man seine Geschichte anders erzählen könnte, wenn der Erfolg und das Gerechtwerden einer Aufgabenstellung nicht das Maß darstellten, an dem das Leben gemessen wird. Wenn es darum ginge, was dahinter steckt und darunter liegt. Was einen antreibt und woran man sich abarbeitet. So wie in dem Bilderbuch, das ich zu Weihnachten geschenkt bekommen habe, „The Inner Child“ von Henry Blackshaw, in dem das innere Kind immer mitgedacht und -illustriert wird und seine bloße Anwesenheit schon viele Einstellungen, Verhaltensweisen und Gefühle erklären, erhellen und – zumindest im Buch – erheitern kann. Nanu, denk ick, ick denk: nanu.

Wenn ich nun vor der Kamera stehe, reinkieke und in einer Minute mein Leben erzähle, ist das Mädel aus der Provinz von vor zwölf Jahren schließlich auch mit dabei und staunt nicht schlecht. Darüber, wie viele Zeilen die nackten Fakten auf ihrem Lebenslauf inzwischen einnehmen und wie unerheblich sie oft hinter den Kulissen sind, dort, wo der nicht quantifizierbare Erfahrungsschatz sicher verborgen liegt. Darüber, wie es sich wie selbstverständlich und vertraut vor dieser Kulisse bewegt, die damals nur in einer Kurzgeschichte real ausgeträumt werden konnte. Und schließlich darüber, wie viel von dem, was zwischen den Zeilen der ollen Geschichte steht, noch immer gültig ist für ein lautes Herz[2] wie meines: Berlin, der Ort, wo Glück und Schmerz eng beieinander liegen.

Ich bleib bei dir, solang ich kann, kann ich da nur einträchtig im Duett mit mir selbst singen… Denn wer steht da: Icke.

Fußnoten:

[1] Rosa, Hartmut (2020): Resonanz. Eine Soziologie der Weltbeziehung, Berlin: Suhrkamp Verlag. 3. Auflage, S. 16

[2] Zum Nachhören des Textfragments: Hochzeitslied von Gundermann, interpretiert von Alexander Scheer und Band.

Dozentin und Schreibtrainerin in Berlin

Wissenschaftliches und kreatives Schreiben, (Hochschul-)Didaktik

Deutsch als Fremdsprache